Protéger les Nations et les Citoyens : combattre l'intolérance, la délinquance, la criminalité et le terrorisme...

«La guerre n'est raisonnable que lorsqu'elle ne nous atteint pas.»

Walteer Gauthier

Protéger la Cité et les Citoyens

Socrate (470-469 à 399 av. J.-C)

-Idées : Ironie, vertu, connaissance

-Il est l'un des créateurs de la philosophie morale, probablement le plus grand d'entre eux.

« Tout que je sais, c'est que je ne sais rien »

Alcibiade (450 à 404 av. J.-C)

-Homme d'État, orateur et général athénien.

Un dialogue philosophique entre Alcibiade et Socrate

SOURCE : Texte de Platon

CONTEXTE : (Athènes/Grèce classique /Vème siècle avant J.-C) Alcibiade souhaite se rendre a l'assemblée pour conseiller le peuple athénien sur les questions de guerre et de paix et en général les affaires de la République.

[...] Socrate : Oh ! quelle humiliation ! Suppose qu'en parlant, en donnant ton avis de l'approvisionnement public, tu dises que ceci est meilleur que cela, meilleur maintenant, meilleur en telle ou telle quantité, et que quelqu'un te demande : "Qu'entends-tu par meilleur, Alcibiade ? et quand on te questionnera sur une chose que tu prétends au contraire savoir, et sur laquelle tu veux donner ton avis parce que tu la connais bien, tu ne rougirais pas de ne pouvoir répondre ? ne serait-ce pas humiliant ?

Alcibiade : Si fait.

Socrate : Réfléchis donc et tâche de définir en quoi consiste le mieux, lorsqu'on observe la paix, ou qu'on fait la guerre à propos.

Alcibiade : J'ai beau réfléchir, je ne vois pas.

Socrate : Quoi, lorsque nous faisons la guerre, ne sais-tu pas qu'elle plainte nous formulons les uns contre les autres pour nous y engager, et de quel terme nous faisons alors usage ?

Socrate : Précisément.

Alcibiade : Oh ! mais cela diffère du tout au tout.

Alcibiade : La question est insidieuse. Car, à supposer qu'on veuille faire la guerre à ceux qui agiraient justement, on se garderait bien d'en convenir.

Socrate : Apparemment parce que cela n'est pas conforme au droit.

Alcibiade : Non certe, ni honorable, je pense.

Alcibiade : On ne peut faire autrement.

Socrate : En ce cas, ce mieux que desirais t'entendre déterminer et d'après lequel on décide si l'on fera la guerre oui ou non, à qui ont la fera et à qui non, à quel moment on la fera ou on ne la fera pas, ce serait tout simplement ce qui est le plus juste. Qu'en dis-tu ?

Alcibiade : C'est bien cela, évidemment.

Alcibiade : Tu te moques de moi, Socrate.

Socrate : Certe non, par le dieu de l'amitié qui nous est commun et que je craindrais le plus d'attester en vain. Si ce maître existe, dis-moi qui il est.

Alcibiade : Mais s'il n'existe pas ? Penses-tu donc que je ne puisse savoir autrement ce qui est juste ou injuste ?

Socrate : Tu le peux assurément, si tu l'as trouvé.

Alcibiade : Et tu penses que je ne l'aurais pas cherché ?

Socrate : Tu l'aurais cherché, si tu avais cru l'ignorer.

Alcibiade : Eh bien, n'y a-t-il pas eu un temps où je le croyais ?

Socrate : Ah ! fort bien. Peux-tu donc me faire connaître ce temps où tu croyais pas savoir ce qui était juste ou injuste ? Voyons, est-ce l'an dernier que tu le cherchais et ne croyais pas le savoir ? Ou bien, le croyais-tu déjà ? Réponds-moi sincèrement pour que notre entretien puisse aboutir.

Alcibiade : Je croyais déjà le savoir.

Socrate : Il y a trois ans, quatre ans, cinq ans, n'en était-il pas de même ?

Alcibiade : En effet.

Socrate : Mais auparavant, tu n'étais qu'un enfant, n'est-ce pas ?

Alcibiade : Oui.

Socrate : Et, en ce temps-là, je sais bien que tu croyais le savoir.

Alcibiade : Oh ! comment le sais-tu ?

Socrate : C'est que souvent, quand tu étais enfant, je t'ai entendu, à l'école et ailleurs, tandis que tu jouais aux osselets ou à quelque autre jeu ; or, tu ne témoignais aucun doute sur le juste et l'injuste ; loin de là, tu disais très haut et hardiment, de n'importe quel de tes petits camarades, qu'il était méchant et injuste, qu'il te faisait tort. N'est-ce pas exact ?

Alcibiade : Eh que devais-je faire Socrate, lorsqu'on me faisait tort ?

Socrate : Quoi ? si tu ignorais alors que l'on te faisait tort, comment me demandes-tu ce que tu devais faire en ce cas ?

Alcibiade : Certe, je ne l'ignorais pas ; je savais même très bien qu'on me faisait tort.

Alcibiade : Je le croyais, et je le connaissais effectivement.

Socrate : En quel temps donc l'avais-tu trouvé ? ce n'était pas, assurément, lorsque tu croyais déjà le savoir.

Alcibiade : Non, sans doute.

Socrate : Mais en quel temps as-tu cru l'ignorer ? Réfléchis bien : ce temps-là, tu ne le trouveras pas.

Alcibiade : En effet, Socrate, par Zeus, je ne peux le dire.

Socrate : Ainsi, tu ne sais pas ces choses pour les avoir trouvées ?

Alcibiade : Non, je le vois bien.

Alcibiade : Peut-être ai-je eu tord de te répondre que je les savais pour les avoir trouvées par moi-même.

Socrate : Qu'aurait-il fallu répondre ?

Alciniade : Que je les ai apprises, je crois, comme tout le monde.

Socrate : Alors, nous voici revenus au même point. De qui les as-tu apprises ? Dis le moi vite.

Alcibiade : De toit le monde.

Socrate : Oh ! ce n'est pas un fameux maître que celui auquel tu te réfère, tout le monde !

Socrate : Pas même à jouer au trictrac, en tout cas. Et pourtant c'est là une matière moins délicate que la justice. Ne le pense-tu pas?

Alcibiade : Oh ! si.

Socrate : Ainsi, ceux qui ne savent pas enseigner le plus facile seraient capables d'enseigner le plus difficile ?

Alcibiade : Pourquoi pas ? Ils sont bien capables d'enseigner quantité de choses plus difficiles que le calcul des jetons.

Socrate : Lesquelles ? Je te prie.

Alcibiade : Eh bien, n'est-ce pas d'eux que j'ai apris à parler grec ? car vraiment je ne saurais dire quel maître me l'a enseigné, et j'en rapporte le mérite précisément à ceux dont tu fais si peu de cas.

Socrate : C'est qu'en effet, mon brave ami, tu parles d'une chose que tout le monde enseigne fort bien, et il n'y a qu'à louer les leçons du grand nombre en cette matière.

Alcibiade : Pourquoi cela ?

Socrate : Parce qu' il possède à cet égard ce qui est indispensable aux bons maîtres.

Alcibiade : Qu'entends-tu par là ?

Alcibiade : Sans aucun doute.

Alcibiade : Cela est juste.

Socrate : S'il diffèrents sur une chose quelconque, dirais-tu qu'ils savent ?

Alcibiade : Non assurément.

Socrate : Comment alors pourraient-ils l'enseigner ?

Alcibiade : En aucune façon.

Alcibiade : Oui, en effet.

Socrate : Là-dessus donc, ils s'accordent tous entre eux, comme nous le disions, et chacun d'eux s'accorde avec lui-même ; les États même ne se disputent pas sur de tels sujets, ils n'oposent pas opinion à opinion.

Alcibiade : Non assurément.

Socrate : Il est naturel par conséquent que tous soient bons maîtres en cette matière.

Alcibiade : Oui.

Socrate : Et si nous voulions mettre quelqu'un en état de savoir cela, nous n'aurions pas tort de l'envoyer à leur école, à celle de tout le monde ?

Alcibiade : Non assurément.

Socrate : Au contraire, si nous voulions qu'il sût non seulement ce qui est Homme ou ce qui est cheval, mais encore quels hommes et quels chevaux sont bons ou mauvais à la course, est-ce encore le grand nombre qui serrait en état de l'enseigner ?

Alcibiade : Pas du tout.

Alcibiade : Oui vraiment.

Socrate : Et si nous voulions qu'il sût non seulement ce qui caractérise l'Homme, mais encore quels hommes sont sains ou malades, est-ce le grand nombre qui serait en l'état de l'enseigner ?

Alcibiade : Non certes.

Socrate : Et la preuve qu'ils sont mauvais maîtres en cette matière, ne serait-ce pas, à ton avis, de constater leur désaccord ?

Alcibiade : Oui, j'en convient.

Socrate : Bien. Or, au sujet des personnes et des choses justes ou injustes, la plupart des Hommes te semblent-ils s'accorder avec eux-même ou avec les autres ?

Alcibiade : Oh ! par Zeus, aussi peu que possible.

Socrate : Et même, n'est-ce pas la-dessus qu'ils te semblent être le plus en désaccord ?

Alcibiade : Plus que sur tout au monde.

Socrate : D'autre part, je ne suppose pas que tu aies jamais vu ou entendu des Hommes se disputer assez vivement sur ce qui est sain ou malsain pour en venir aux mains et se tuer les uns les autres.

Alcibiade : Non certes.

Alcibiade : Oh ! assurément Socrate.

Socrate : Poèmes qui ont pour sujets des dissentiments sur le juste est l'injuste.

Alcibiade : C'est vrai.

Socrate : Les batailles, les morts d'Hommes, pour les Achéens et aussi pour les Troyens, n'ont pas eu d'autre cause, non plus que les prétendants de Pénélope et Ulysse.

Alcibiade : Tu as raison.

Socrate : Et c'est encore pour cela, si je ne me trompe, que succombèrent ceux des Athéniens, des Lacédémoniens et des Béotiens qui furent tués à Tanagra, comme plus tard ceux qui périrent à Coronée, au nombre desquels ton père Clinias trouva la mort ; aucun dissentiment, sinon au sujet du juste et de l'injuste, n'a causé ces morts et ces combats. N'est-ce pas exact ?

Alcibiade : Tout á fait exact.

Alcibiade : Non, évidemment.

Socrate : Quelle apparence, dès lors, que tu saches ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, quand tu erres sans cesse dans tes réponses et quand il est manifeste que tu ne l'as ni appris de personne ni trouvé par toi-même ?

Alcibiade : D'après ce que tu dis cela n'est guère probable.

Socrate : Oh ! Alcibiade, combien tu t'exprimes mal ! Ne le vois-tu pas ?

Alcibiade : En quoi ?

Socrate : Quand tu prétends que c'est moi qui dis cela.

Alcibiade : Eh ! n'est-ce pas toi en effet qui dis que j'ignore ce qui est juste ou injuste ?

Socrate : Non vraiment.

Alcibiade : C'est donc moi ?

Socrate : Positivement.

Alcibiade : Comment cela ?

Socrate : Écoute. Suppose qu'étant donnés les nombres un et deux, je te demande quel est le plus fort, tu me diras que c'est deux.

Alcibiade : Cela va de soi.

Socrate : Plus fort de combien?

Alcibiade : D'une unité.

Socrate : Et bien, lequel est-ce de nous deux qui dit que deux est plus fort qu'un d'une unité ?

Alcibiade : C'est moi.

Socrate : Or moi, j'interrogeais, et toi, tu répondais.

Alcibiade : C'est bien cela.

Socrate : Ainsi, sur ce sujet, est-ce moi qui dis les choses quand j'interroge, ou toi, quand tu réponds ?

Alcibiade : c'est moi.

Socrate : Et si je te demandais comment s'écrit le nom de Socrate et que tu me le dises, qui de nous deux dirait la chose ?

Alcibiade : moi.

Socrate : Donc, toujours et partout, lorsqu'il y a échange de questions et de réponses, quel est celui qui dit les choses ? Est-ce celui qui questionne ou celui qui répond ?

Albiciade : Il me semble, Socrate, que c'est celui qui répond.

Socrate : Eh bien, tout à l'heure, n'était-ce pas toujours moi qui questionnais ?

Alcibiade : Oui, en effet.

Socrate : Et c'était toi qui répondais ?

Alcibiade : Parfaitement.

Socrate : Alors qui de nous deux a dit ce qui a été dit?

Alcibbiade : Il est clair Socrate, d'après ce que j'ai accordé, que c'était moi.

Socrate : Concluons-en qu'au sujet du juste et de l'injuste, il été dit : que le bel Alcibiade, fils de Clinias, était dans l'ignorance, mais qu'il se croyais savant et se proposait d'aller dans l'assemblée donner des conseils aux Athéniens sur ce qu'il ignorerais totalement. N'est-ce pas exact ?

Alcibiade : Il est manifeste que si. [...]

" Sans commentaire "

Des millions d'individus : Juifs, Tsiganes, Hndicapés mentaux et Opposants au régime ont été massacrés par l'Allemagne nazie.

Traudl Junge, secrétaire d'Hitler de 1942 à 1945 : "no comment"

Un combat contre le terrorisme

Latifa Ibn Ziaten : Le combat d'une mère, d'une femme, d'une grande dame contre l'intolérance, la délinquance, la criminalité et le terrorisme en particulier. Un message boulversant, un message qui éveille notre conscience et stimule notre réflexion...

De la démocratie

Solon : fondateur de la démocratie athénienne.

-Les autres fondateurs : Dracon, Pisistrate et Clistène.

Stèle dite de la démocratie

Figurant une loi contre la tyrannie et un bas-relief représentants le Démos couronné par la démocratie.

[Musée de l'Agora antique d'Athènes]

Voir aussi : La démocratie athénienne

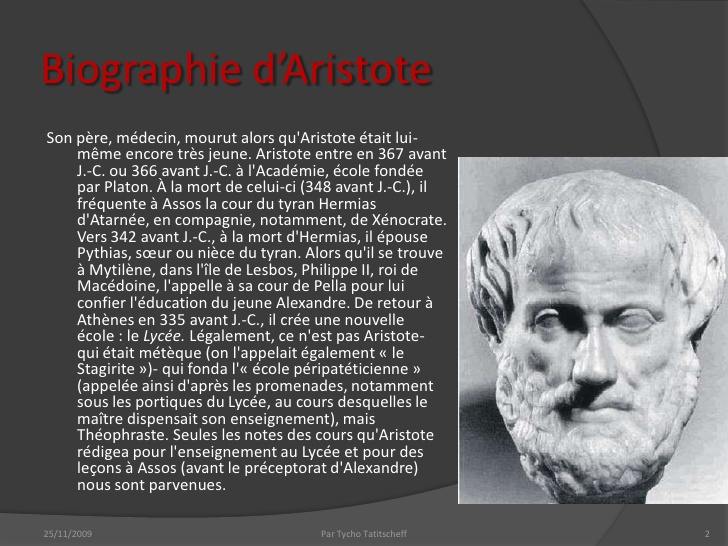

Aristote

Aristote (384 à 322 av. J.-C.)

-L'un des penseurs les plus influents que le monde ait connu : il a influencé les philosophies occidentale, islamique et juive.

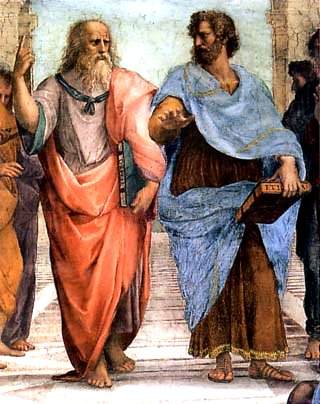

Platon (428-427 à 348 av. J.-C. / élève de Socrate) et son disciple Aristote.

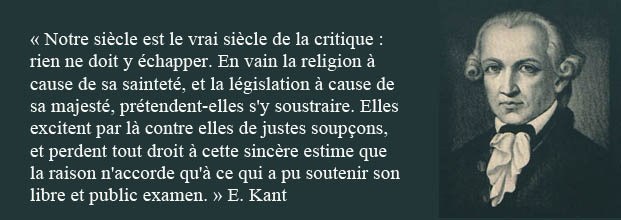

Emmanuel Kant, philosophe des Lumières

Emmanuel Kant (1724-1804)

De l'Humanisme

Fracesco Petracco, dit Petrarca (1304-1374)

"Le premier humaniste"

Avide de voyage et passionné par l'Antiquité, Petrarca (Pétrarque en Français) se plonge dans l'étude des textes anciens pour concilier le christianisme et l'héritage antique. Ce poète est fréquemment considéré comme le premier humaniste et le Père de la Renaissance.

Humanisme : définition

Philosophie qui place l'Homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs.

Larousse

« [...] C'est un mot savant, forgé au XIXe siècle par les historiens allemands (son point de départ exact, 1808). Pierre de Nolhac, auteur de Pétrarque et l'humanisme, "à revendiqué l'honneur de l'avoir introduit dans la langue officielle de l'Université française, en 1886, par son cours à l'École des Hautes Études". Donc un mot tardif et qui, de ce simple fait, s'offre avec facilité aux interprétations personnelles, licites ou abusives. Jusque-là, on connaissait les humanistes et le mot s'appliquait à un groupe d'Hommes précis qui, aux XVème et XVIème siècles, s'étaient eux-mêmes donné ce nom.

Mais le mot d'humanisme n'est pas resté lié aux seuls "humanistes" et au seul "esprit de la Renaissance italienne et européenne"

Sur le plan de l'histoire, on parlera tout aussi bien de l'humanisme du XIIème siècle (que sous-tend la scolastique) que de celui de la Renaissance ou de la Réforme, de l'humanisme de la Révolution française [...], ou pour reprendre le mot d'un historien d'aujourd'hui, de "l'humanisme de Karl Marx ou de Maxime Gorki"... [...]

[...] Peut-être est-il raisonnable d'emprunter à Augustin Renaudet, historien de l'humanisme toscan et européen une définition large et qui semble convenir à ce sens général ? "On peut définir sous le nom d'humanisme une éthique de la noblesse humaine. Orientée à la fois vers l'étude et l'action, elle reconnaît, elle exalte la grandeur du génie humain, la puissance de ses création, oppose sa force à la force brute de la nature inanimée. L'essentiel demeure l'effort de l'individu pour développer en lui même, au moyen d'une discipline stricte et méthodique, toutes les puissances humaines, pour ne rien laisser perdre de ce qui grandit l'humain et le magnifie.

"Tendre d'un effort ininterrompu, dit Goethe au début du Second Faust, vers la plus haute forme de l'existence."

Pareillement Stendhal disait à Eugène Delacroix (31 janvier 1850) : "Ne négligez rien de ce qui peut vous rendre grand".

Une telle éthique de noblesse humaine impose à la société un effort constant pour réaliser, en elle, la plus haute perfection des rapports humains ; une immense conquête, un immense travail de culture, une science toujours plus élargie de l'Homme et du monde. Il fonde une morale individuelle et collective ; il fonde un droit et une économie ; il aboutit à une politique ; il nourrit un art et une littérature." [...]

D'une certaine façon, aussi, l'humanisme est toujours contre : contre la soumission exclusive à Dieu ; contre toute conception uniquement matérialiste du monde ; contre toute doctrine qui négligerait ou semblerait négliger l'Homme ; contre tout système qui réduirait la responsabilité de l'Homme... Il est revendication perpétuelle. Un fruit de l'orgueil. [...] »

Fernand Braudel, historien

La Renaissance

Nom donné à une période de transformation et de renouvellement socioculturel de l'Europe occidentale, qui s'étend de la fin du XIVème siècle au début du XVIIème siècle. Développement de l'imprimerie ; naissance de la notion d'État ; formation d'une bourgeoisie d'affaires ; le culte platonicien du beau s'intègre à la pensée Chrétienne ; éclat culturel ; architecture nouvelle, inspirée de l'Antiquité ; littérature : Pétrarque, Rabelais, La Boétie, Montaigne...

Dates importantes

-1337-1530 : Première Renaissance

-1337 : Avignon s'anime avec le retour de Pétrarque

C'est à Florence (Italie) que la Renaissance connaît sa plainitude et installe son hégémonie culturelle.

1536 : Mort de l'humaniste Didier Érasme

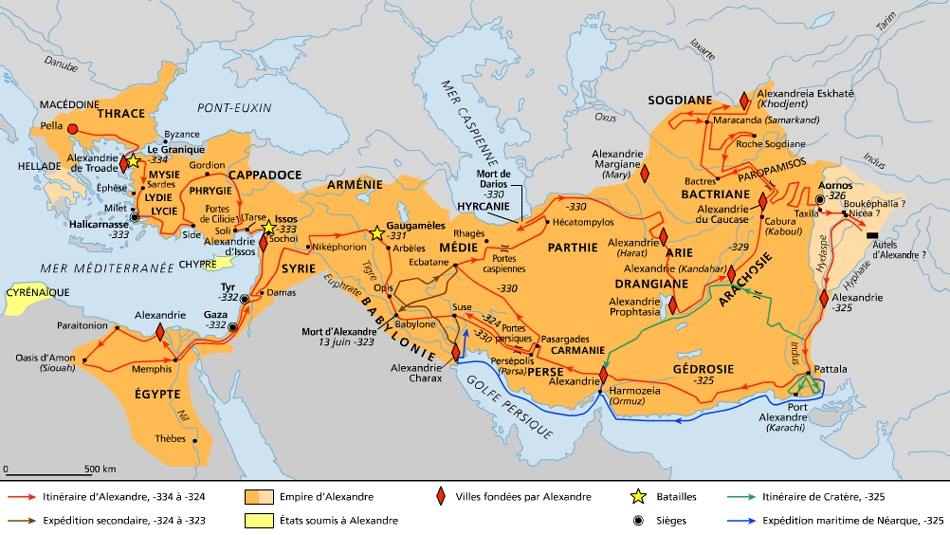

Alexandre le Grand

Marbre blanc, Grèce antique (période hellénistique, 321-23 av. J.-C.), British Museum.

Alexandre le Grand et son précepteur Aristote

Alexandre le Grand (356 à 323 av. J.-C)

Roi de Macédoine et l'un des plus grands conquérants de l'Histoire. Il avait la volonté de faire fusionner les cultures grecque et orientale. Avec Alexandre, les valeurs des grands philosophes grecques vont se rependre dans tout son empire et donner naissance à l'hellénisme. Pendant un court moment de l'Histoire, il réalisa une unité politique jamais retrouvé ensuite entre l'Occident et l'Orient.

L'empire d'Alexandre le Grand

Les grands boulversements

Une brève visite en Inde

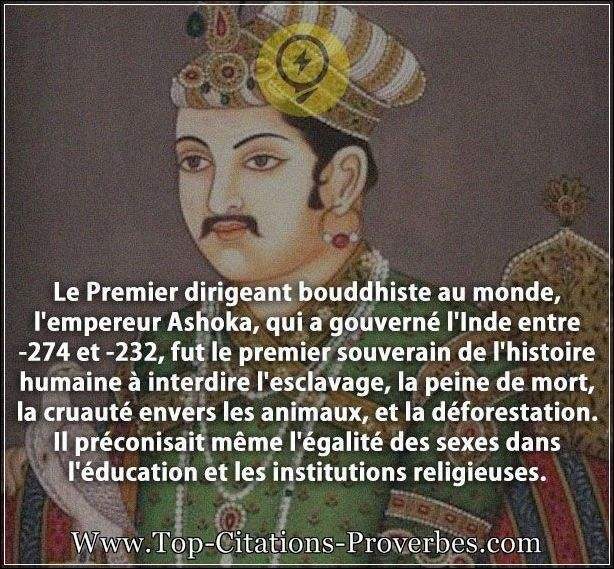

L'empereur Ashoka (304-232 av. J.C.)

L'empereur Ashoka (304-232 av. J.C.)

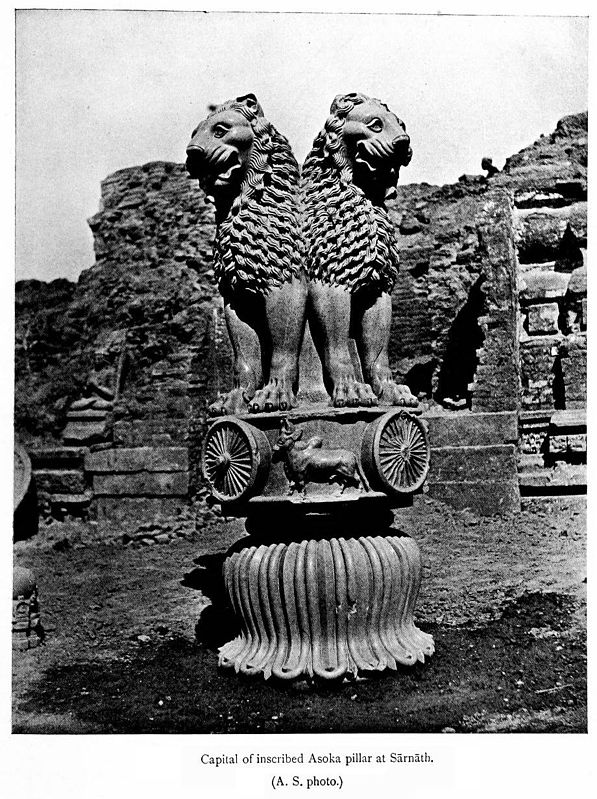

Pilier d'Ashoka de Sarnath

Pilier d'Ashoka de Sarnath

De Platon à Averoès

Philosophes musulmans

Il y a un humanisme musulman issu d'un long courrant de pensée (avec quelques noms essentiels) : Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne, Al-Gazali et Averroès.

Al-Farabi (872-950)

Philosophe musulman, il approfondit toutes les sciences et tous les arts de son temps : il est le "second maître" (entendez après Aristote).

-Commentateur de Platon et d'Aristote.

Avérroès / Ibn Rochd de Cordou (1126-1198

Philosophe, théologien, juriste et médecin musulman andalou.

-Commentateur et éditeur fidèle des oeuvres d'Aristote.

-Ces textes et commentaires d'Aristote seront traduits de l'Arabe en latin, à Tolède, puis gagneront l'Europe et participeront (l'averroiïsme) activement à l'éveil de l'Occident à partir du XIIIème siècle.

XIIe-XIIIe siècle : Arrêt ou décadence

La civilisation "Sarrasine", après ces fastes extraordinaires, s'interrompt brusquement avec le XIIe siècle : c'est la fin des progrès scientifiques et philosophique. Est-ce la faute des attaques passionnés d'Al-Gazali ? Est-ce la faute des Barbares (Berbères d'Afrique du Nord, Almoravide et Almohades en Espagne ; Soudanais et Sahariens ; Turcs Seldjoukides au Proche-Orient) ? qui l'auraient tué de l'intérieur ! Est-ce la faute des attaques des Mongols (qui prennent Bagdad en 1258) ; est-ce la faute de la méditerranée ? : avec le XIe siècle finissant, l'Europe à commencé sa reconquête de la mer Intérieur, la mer nourricière échappe alors à l'Islam; ; est-ce la faute d'un peu de chacun de ces facteurs ? La civilisation musulmane survit à ce replis, notamment à travers la grandeur turc jusqu'au XVIIIe siècle, mais sans jamais retouver la splendeur de son passée pendant l'âge d'or de l'Islam, du VIII au XIIe siècle.

De la souplesse et de la capacité d'adaptation de l'Islam

«[...] Attribuer à l'Islam une intransigeance religieuse exceptionnelle, un manque absolu de souplesse, c'est oublier ses nombreuses hérésies, qui prouvent, à elles seules, des inquiétudes, des possibilités de torsion. D'ailleurs le Coran lui même ouvre au réformisme la porte jamais fermée de l'ijtihad. "Le Prophète passe pour avoir prévu le cas ou le Coran et la Sounna (tradition) seraient muets : il recommande, en l'occurrence, de recourir au raisonnement par analogie, qiyas ; si celui-ci est inapplicable, on devra exercer sur toutes les bases précédentes son jugement et son coup d'oeil, ray. Cet effort personnel d'interprétation, l'ijtihad, tiendra une place considérable dans l'élaboration future de la pensée musulmane". [...]»

Fernand Braudel, historien

Aristote

Socrate

Accusé : de ne pas reconnaître les mêmes dieux que l'État, d'introduire des divinités nouvelles et de corrompre la jeunesse ", Socrate est arrêté et jugé (il y a 501 juges : 280 votent la condamnation, 221 l'acquittement). Mélétos demande la peine de mort. Le jour venu, Socrate boit la cigüe (poison). Le véritable motif (non avoué) de son accusation est probalement d'ordre politique.

[Photo : La mort de Socrate, Jacques-Louis David -1787]

Livre

L'ami retrouvé, un récit de Fred Uhlman

Allemagne, années 1930 : L'un est le fils d'un médecin juif, l'autre est le membre d'une illustre famille aristocratique allemande. La montée du nazisme et l'avènement d'Hitler vont bouleverser leur relation. Une oeuvre poignante, une réflexion sur l'amitié et la différence...

À lire absolument,

Le blog

Article CRNB : Photo (1) de Marc Riboud ; Photo (2) INTRODUCTION : Pistolet à platine, France, vers 1755, bois et métal ; PLATON -Apologie de Socrate, Hippias mineur, Alcibiade, Euthyphron, Criton, Hippias majeur, Charmide, Lachès, Lysis / éd. tel gallimard. ; Photo -De la démocratie/Solon: Oeuvre réalisée par Brenda Putnam pour la Chambre des représentants des États-Unis ; Philosophie -De la démocratie : Vlasios Maximus [B.M.C], CRNB. XII-XIIIe siècle -Arrêt ou décadence, source : Fernand Braudel/Grammaire des civilisations.

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 66 autres membres